贷款纠纷一定要逾期才能解决吗?

许多借款人有一个误解:金融机构只有在贷款逾期后才会关注纠纷,然后启动解决程序。事实上,贷款纠纷的解决并不需要等到逾期。积极应对和灵活使用法律渠道可以避免信用损害、罚款利息积累等后果。从法律实践和金融规则的角度分析贷款纠纷的解决逻辑。

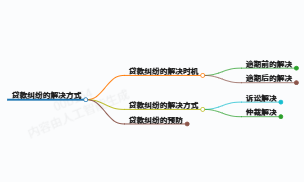

一、逾期≠解决纠纷的唯一前提

贷款纠纷的核心是合同履行纠纷,而不是简单的时间节点。根据《民法典》的合同编制,借款人有权在合同存续期内主张权益。例如:

- 利率争议:如果借款人发现合同利率超出法定范围(如年利率超过LPR4倍),可以立即提出异议并要求调整,无需等待逾期。

- 还款方式有争议:借款人可以根据《消费者权益保护法》直接协商或投诉,单方面变更还款计划、强制搭售保险等行为。

- 不可抗力的影响:如果短期还款能力因突发疾病和自然灾害而下降,借款人应提前与机构沟通调整计划,而不是被动逾期。

二、三条主动解决非逾期阶段的路径

1. 协商机制:低成本解决矛盾的优先事项

金融机构一般设有贷后管理部门,专门处理还款能力变化引起的纠纷。例如:

- 分期还款协议:提供收入证明、医疗记录等材料,可申请延长还款周期或减少部分利息。

- 债务重组:对于企业经营贷款,还款计划可以通过更换抵押品、引入担保人等方式重构。

操作建议:协商时,应书面记录沟通结果,避免口头承诺引起的二次纠纷。

2. 调解程序:第三方干预的快速通道

地方金融调解中心、银行业协会等机构提供与诉讼判决相同的免费调解服务。案例表明,调解成功率超过60%。优点包括:

- 灵活性:个性化方案可以约定,如“前三期只还本金,后六期补息”;

- 保密性:不公开审理,避免损害企业商誉。

3. 仲裁申请:高效维权的法律工具

如果合同包含仲裁条款,借款人可以直接向仲裁委员会提交申请。仲裁与诉讼相比有两个优势:

- 周期短:一般3-6个月结案,远快于诉讼1-2年审理期;

- 专业性强:仲裁员多为金融专家,对复杂产品条款的解读更加准确。

三、逾期后的法律手段和风险控制

当纠纷发展为逾期时,解决方案将转向司法程序,但借款人仍可优化应对策略:

1. 诉讼阶段的抗辩要点

- 证明金融机构的过错:未充分披露费用、非法催收等,可以主张减少违约责任;

- 计算实际利率:综合成本通过IRR公式验证,超出法定部分可申请无效。

2. 实施阶段的谈判空间

即使进入强制执行程序,也可以与金融机构达成和解。例如:

- 以资产抵债:对房地产、股权等资产价值进行评估,制定折价偿还计划;

- 债务延期:为暂停执行提供增信措施(如第三方担保)。

四、预防纠纷的关键策略

- 合同审查:在签署前,重点检查利率计算方法、提前还款条款、违约标准;

- 动态沟通:当财务状况发生变化时,主动提交信用报告、银行流量等证明文件;

- 证据留存:保存催收记录和还款凭证,避免“逾期”的风险。

结语

贷款纠纷的解决效率与干预时间密切相关。虽然逾期是一个常见的触发点,但它绝不是一个必要的条件。借款人应树立“争议前沿”的思维,积极使用协商、调解、仲裁等工具,不仅可以降低解决成本,而且可以最大限度地保持信用记录。对于逾期案件,应注重证据梳理和法律辩护,尽量减少负面影响。

(注:本文引用的法律条款及案例详见来源,具体问题建议咨询专业机构。)

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

关正杰

关正杰

最新评论