银行公开张贴逾期信息是否违法?法律边界与实务争议解析

银行在处置不良资产时,往往会张贴催款函、披露逾期信息等催收手段,但这种行为是否合法一直存在争议。本文结合现行法律规定、司法判例和实际操作,探讨了此类行为的法律边界和潜在风险。

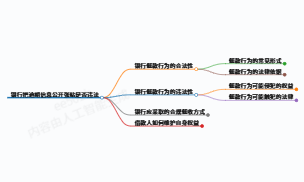

一、核心法律争议点公开催收

1. 个人信息保护与隐私权冲突

银行公开发布的催款函通常包括借款人姓名、欠款金额、逾期天数等敏感信息。根据《民法典》第一百三十三条的规定,任何组织或者个人不得以刺探、骚扰、泄露、披露等方式侵犯他人隐私权。虽然逾期信息属于合同履行记录,但在社区公告栏、工作单位等场所发布,实质上构成了对借款人隐私领域的不当侵入。

典型案例显示,一家银行在社区张贴了借款人身份证号码前六名的催款公告。法院认定该行为超出合理催收范围,构成隐私侵权,判决银行赔偿精神损害赔偿金5000元。

2. 损害名誉权的风险

部分催款函使用“恶意欠款”、“信用破产”等定性表达,或通过字体粗体、红字标记等方式突出逾期信息,可视为名誉贬损。《民法典》第一百二十四条明确禁止以侮辱、诽谤等方式侵犯他人名誉权。例如,一家银行在村委会的公告板上张贴了“不诚实人员名单”

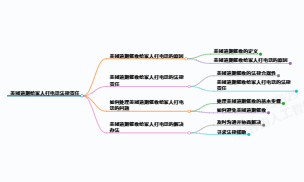

二、二。催收行为的合法性判断标准

1. 信息披露的“必要限度”

合法催收应符合比例原则:

- 对象限制:仅向借款人本人或担保人披露信息,不得向无关第三方扩散;

- 内容范围:主观评价语言仅包括欠款金额、期限等基本事实;

- 场所选择:邮寄、电话等私人方式优先,借款人书面同意在公共场所张贴。

2. 程序合规要素

- 前置通知义务:根据《商业银行法》第三十七条的规定,银行必须在公开催收前通过书面、短信等可追溯方式完成三次有效催收;

- 例外的司法授权:法院判决确认的不诚实被执行人名单,可以通过法定渠道公布,但应当严格遵守《不诚实被执行人名单管理办法》的披露程序。

三、违法催收的法律后果

1. 民事责任制

- 侵权赔偿:借款人可以主张精神损害赔偿(通常是2000-10000元)和公开道歉;

- 合同违约责任:违反《个人金融信息保护协议》,银行可能承担违约金。

2. 行政处罚风险

中国银行业和保险监督管理委员会《银行业金融机构外包催收业务自律公约》规定,非法催收将面临50万元以下的罚款。2023年,一家股份制银行因在城中村喷涂催款口号而被监管部门罚款35万元。

3. 刑事犯罪转化

在极端情况下,如果催收人员伴有恐吓和限制人身自由,他们可能会违反刑法第二百九十三条的挑衅罪。例如,一家催收公司张贴了一张海报,该海报最终被判处有期徒刑一年。

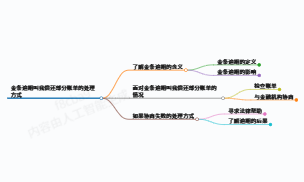

四、合规催收的替代路径

1. 分级催收策略

- M1阶段(逾期30天内):智能语音提醒+短信通知;

- M2阶段(逾期60天内):人工电话沟通+电子律师函;

- M3+阶段(逾期90天以上):申请司法诉讼+失信名单。

2. 应用科技手段

- 区块链存证:通过时间戳固定收集记录,避免证据效力争议;

- AI情绪识别:对催收通话语气进行实时监控,避免语言暴力。

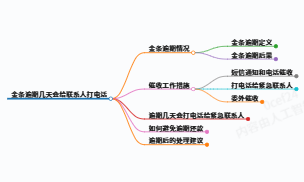

五、借款人的救济方式

- 证据固定:拍摄视频(包括时间水印和定位信息),保存催款函原件;

- 多渠道投诉:银监会(12378热线)、地方金融局同时提交书面报告;

- 反向索赔:依照《个人信息保护法》第六十九条的规定,要求法定赔偿500-5000元/次。

结论与建议

在90%以上的情况下,公开张贴逾期信息是违法的,银行应建立“隐私保护-合法催收-司法衔接”的全过程合规体系。建议借款人遇到侵权时,优先通过当地金融纠纷调解中心协商解决(成功率约68%),避免直接诉讼的时间成本。监管机构应加快发布《金融机构催收行为准则》,明确“可披露信息类别”、“最小化披露标准”等细则,结束催收混乱。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

王宥胜

王宥胜

最新评论