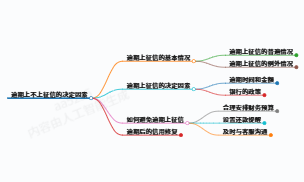

逾期上不上征信是银行说了算吗?这3个规则必须知道

每当信用卡或贷款接近还款日,许多人都会担心短期资本周转困难造成的信用调查损害。有一种说法是,“逾期信用调查是否由银行单方面决定”,但实际情况远比这更复杂。本文将结合行业规则和真实案例,拆除信用调查报告背后的决策逻辑。

银行的“自由裁量权”体现在哪些环节?

银行确实对逾期上报征信有一定的决策权,但需要在监管框架内操作,主要体现在以下三个方面:

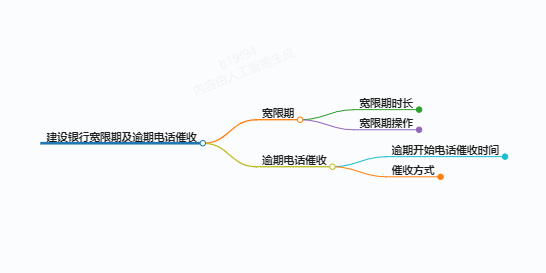

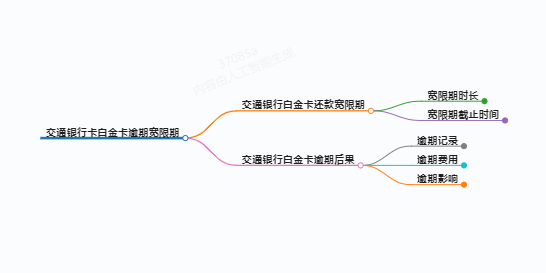

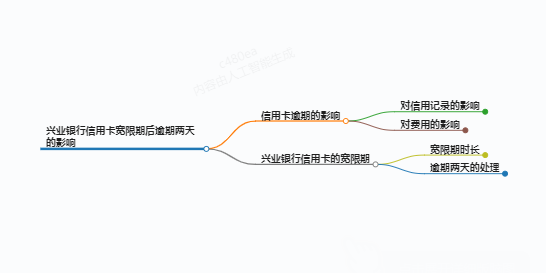

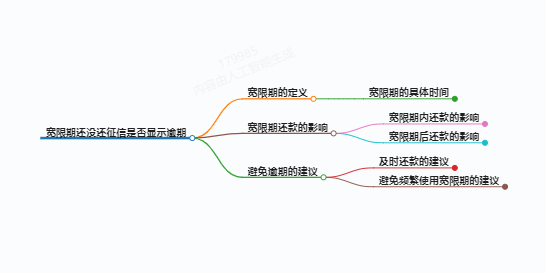

1. 设定宽限期:3天缓冲是正常的,但也有例外

根据《中国银行卡行业自律公约》,大多数银行提供为期3天的还款宽限期(如中国建设银行和招商银行),只要最低还款在宽限期内完成,就不会逾期。但中国工商银行明确表示,没有宽限期,第二天上午9点的还款日期视为逾期。

案例:用户A持有投资信用卡,还款日期为每月5日,8日下午成功还款,无信用记录;持有工行卡,6日上午直接进行信用调查。

2. 容差金额:10元以内“视同还款”

行业公约规定,未偿金额≤10元可免报(如中国农业银行、中国银行),但中国工商银行和部分城市商业银行不执行该政策。例如,用户B应在当期偿还5020元,实际偿还5015元。如果持有交通银行卡,则不进行信用调查,工行卡仍将记录逾期。

3. 报告时效:最快的一天,最晚的下一个账单日期

银行通常不会在逾期后立即报告,而是根据内部流程进行处理:

- T+1模式:宽限期结束后第二天上传工行、广发等

- T+30模式:一些银行每月批量提交一次

这意味着用户仍有机会在银行数据同步前偿还欠款(通常为3-15天),以避免信用污点。

银行的决策受到哪些外部力量的限制?

银行并非完全独立,三种外部机制限制了其操作空间:

1. 央行征信系统强制报告要求

根据《信用调查行业管理条例》,金融机构应当在确认逾期事实后“及时、准确、完整”提交信息。银行故意隐瞒逾期记录的,处以最高50万元的罚款。

2. 银行业和保险监督管理委员会的渗透监管

2023年发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》明确要求,所有持牌机构必须向信用调查提交逾期30天的贷款(包括信用卡)记录。这使得银行无法“在线”长期逾期。

3. 工业公约的软约束

中国银行业协会通过《信用卡业务自律公约》等文件,促进容时容差服务的标准化。虽然该公约没有法律效力,但公开违反将损害品牌声誉。

三、用户如何利用规则保护信用信息?

掌握三个核心策略可以最大限度地避免信用损失:

1. 优先考虑“零容忍”银行债务

- 工行、渣打等无宽限期银行需在还款日17:00前入账

- 邮储、光大等部分银行要求宽限期最后一天18点前到达

2. 黄金补救期逾期后72小时

立即执行三步操作:

- 还清欠款并保存凭证

- 致电客服说明非恶意逾期(如系统故障、转账延迟)

- 要求出具《非恶意逾期证明》

3. 善用“特殊场景”豁免政策

在新冠肺炎疫情、重疾住院、军人执行任务等特殊情况下,凭证明材料可申请征信异议。

为什么工商银行成为“例外”?

工行作为国有大行,风险控制策略具有行业风向标意义:

- 历史因素:2007年,工行率先发行信用卡,早期风险控制系统未纳入宽限期设计

- 客群定位:主要为国有企事业单位客户服务,对还款能力要求较高

- 数据优势:实时监控风险,依托4.2亿个人客户数据

结论:信用报告是多方博弈的结果

逾期信用调查本质上是银行自主权、监管要求和行业惯例共同作用的产物。用户应关注银行的信用卡章程和收款合同,其中“信息提交”条款明确披露了报告规则。与其猜测银行的决策逻辑,不如通过设置自动还款、账单提醒等工具来积极避免风险。

本文引用的政策文件和案例来源:

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

吴亦凡

吴亦凡

最新评论