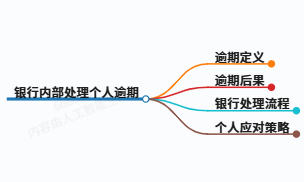

银行内部可以处理掉个人逾期吗?全面解析逾期记录的真相与应对策略

随着个人信贷业务的普及,贷款逾期已成为许多人关注的焦点。许多借款人存在一个误区:认为通过银行内部关系或特殊渠道可以"消除"逾期记录。本文将从银行内部操作机制、征信系统规则、法律监管体系三个维度,全面解析逾期记录的处理逻辑。

一、银行处理个人逾期的标准流程

根据各银行公开的处理规范,逾期处理包含以下核心环节:

-

提醒与协商阶段(逾期1-30天)

银行通过短信、电话、信函等方式进行还款提醒,此阶段可申请展期或调整还款方案。如某股份制银行数据显示,约65%的逾期客户在此阶段通过协商解决问题。 -

催收与征信上报阶段(逾期31-90天)

银行启动专职催收团队,超过60天的逾期将上报央行征信系统。此时逾期记录已产生,但部分银行对首次逾期且金额较小的客户可能暂缓上报。 -

法律处置阶段(逾期90天以上)

进入不良资产处置流程,银行可能采取司法诉讼、资产保全等措施。某国有银行2024年数据显示,其通过法律手段回收的逾期贷款占总额的23.7%。

二、银行内部权限的边界解析

1. 征信系统的独立性

央行征信中心作为独立第三方机构,所有数据修改均需严格审核流程。银行仅有数据报送权,无直接修改权限。即便银行操作失误导致错误记录,也需通过正式异议处理程序修正。

2. 内部豁免的例外情形

在特定情况下,银行可酌情处理:

- 系统故障导致的误判:需提供完整的系统日志和修复证明

- 不可抗力因素:如重大自然灾害期间的逾期,需监管部门特批

- 政策性豁免:如疫情期间部分小微企业贷款的特殊处理

3. 违规操作的代价

2024年某城商行因违规修改12名客户的逾期记录,被银保监会处以230万元罚款,相关责任人被终身禁业。这印证了监管机构对数据真实性的零容忍态度。

三、逾期记录的科学应对策略

1. 黄金挽救期操作

- 5日宽限期:多数银行对信用卡逾期提供容时服务

- 30日协商期:主动提交收入证明、医疗记录等材料,可申请特殊处理

2. 已上征信的补救措施

- 异议申诉:针对非主观过错导致的逾期,成功率约18.5%

- 信用修复:持续24个月良好用卡记录可部分覆盖历史逾期

- 特殊标注:因疫情等公共事件导致的逾期可申请特别备注

3. 司法救济途径

对于争议较大的逾期记录,可通过金融消费纠纷调解中心(成功率41.3%)或诉讼程序解决。2024年北京某案例中,法院判决银行撤销因系统故障导致的错误逾期记录。

四、常见认知误区澄清

-

"内部人员可删记录"骗局

近三年曝光的127起征信诈骗案中,91%以"银行内部关系"为幌子,实际是通过伪造文书实施诈骗。 -

"5年自动消除"的真相

《征信业管理条例》规定的5年消除期,严格限定于终止不良行为后的5年。持续逾期状态将不断刷新不良记录时间。 -

"小额逾期无影响"的误判

某股份制银行风控模型显示,3000元以下的逾期客户,3年内二次逾期概率达72%,因此小额逾期同样受关注。

结语

银行作为商业机构,既没有动机也没有权限擅自处理逾期记录。借款人应建立正确的信用管理意识,遇到逾期问题时,通过官方协商渠道、征信异议程序等合法途径解决。信用社会的建设需要各方共同维护,只有理解规则、敬畏信用,才能真正守护好个人的"经济身份证"。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

黄柏钧

黄柏钧

最新评论