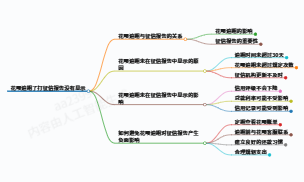

花呗逾期后征信报告未显示?全面解析背后的逻辑与应对策略

随着移动支付的普及,花呗已成为大众日常消费的重要工具。但许多用户发现,即使存在逾期行为,个人征信报告中却未显示相关记录。这一现象究竟隐藏着哪些规则?用户又该如何维护信用健康?本文结合最新政策与平台机制,深度解析花呗逾期与征信的关系。

一、花呗与征信系统的关联性

1.1 花呗的信用评估体系

花呗作为蚂蚁集团旗下的消费信贷产品,其信用评估体系与央行征信系统存在差异:

- 芝麻信用主导:逾期记录主要影响芝麻信用分,而非直接上报央行征信(除非用户升级为“信用购”服务);

- 分级上报机制:仅当逾期超过30天、金额较大或多次违约时,才可能触发向央行征信上报的阈值。

1.2 征信系统的数据覆盖范围

央行征信报告主要记录银行、持牌金融机构的信贷行为,而花呗等互联网产品需满足特定条件才被纳入。当前政策显示,未接入征信的花呗版本逾期不会直接显示在报告中。

二、征信报告未显示逾期的六大原因

2.1 时间周期未达上报标准

- 30天缓冲期:多数情况下,逾期30天内属于“观察期”,平台优先通过催收提醒用户还款,暂不上报征信;

- 数据同步延迟:即使达到上报条件,征信系统更新存在1-2个月滞后。

2.2 逾期金额未触发阈值

单次逾期金额低于500元时,平台可能视为“非恶意违约”,通过内部处理而非征信惩戒。

2.3 用户信用等级较高

优质用户(如芝麻分750以上)享有“容错机制”,首次短期逾期可能被豁免上报。

2.4 平台政策差异

不同版本花呗(普通版/信用购版)的征信规则不同,需通过支付宝协议确认是否接入央行系统。

2.5 技术性数据遗漏

约3%的案例因系统故障或信息同步错误导致漏报,可通过人工申诉补录。

2.6 历史版本未升级

2023年前开通的花呗若未签署《个人征信查询报送授权书》,其记录仍仅影响芝麻信用。

三、未显示≠无风险:四大潜在影响

3.1 信用生态闭环效应

- 芝麻分降低:逾期导致分数下滑,影响借呗额度、免押租赁等服务;

- 平台权限受限:花呗功能冻结、账单分期资格取消等。

3.2 间接影响金融业务

部分银行在审批贷款时,会要求查看支付宝年度账单或芝麻信用报告,隐性评估还款能力。

3.3 催收与法律风险

- 逾期90天以上可能面临诉讼,法院判决记录将永久影响征信;

- 累计逾期超5次,即使未上征信,也会被大数据风控系统标记。

3.4 未来政策变动隐患

随着监管趋严,不排除花呗全面接入征信系统的可能,历史逾期存在“追溯上报”风险。

四、正确处理逾期的四个步骤

4.1 即时还款与账单确认

- 使用“支付宝-我的客服”查询具体逾期账单,优先偿还超30天的欠款;

- 保存还款凭证,防止系统记录偏差。

4.2 申诉与信用修复

- 非主观逾期(如系统扣款失败)可拨打95188申请撤销芝麻信用负面记录;

- 已影响征信的,需提交《异议申诉书》至中国人民银行征信中心。

4.3 协商个性化方案

逾期金额较大时,可通过“支付宝-花呗-帮助中心”申请延期还款或利息减免。

4.4 定期监测信用状态

- 每年2次免费查询央行征信报告(官网: );

- 每月查看芝麻信用分变动,及时修复异常。

五、长期信用健康管理策略

5.1 设置智能还款工具

- 绑定“余额宝自动扣款”,避免遗忘还款;

- 启用“账单预警”,在还款日前3天接收短信提醒。

5.2 优化负债结构

- 将花呗额度控制在月收入的20%以内;

- 大额消费优先使用信用卡(明确纳入征信管理)。

5.3 建立信用资产矩阵

- 申请1-2张信用卡并按时还款,丰富征信报告数据维度;

- 参与水电煤缴费代扣,提升公共信用评分。

结语

花呗逾期未显示在征信报告,本质是平台风控策略与征信体系差异的结果,但绝不意味着“零代价”。用户需警惕隐性信用成本,通过主动管理、定期审查、理性消费筑牢信用防火墙。在数字经济时代,信用即资产,唯有敬畏规则,方能行稳致远。

本文引用政策依据:

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

李英爱

李英爱

最新评论