银行不受理逾期客户的法律依据与实务解析

在金融信贷业务中,逾期还款是银行与客户之间常见的矛盾焦点。部分用户反馈银行在特定情况下会“拒绝受理逾期协商请求”,这一现象背后涉及复杂的法律逻辑与风险控制机制。本文将从法律依据、实务操作及应对策略三方面,解析银行处理逾期客户的合法边界。

一、法律框架下的银行权利基础

1. 合同自治原则

根据《民法典》第五百七十七条,借款合同双方可自主约定违约责任。银行在信贷合同中通常明确载明逾期罚息、违约金及处理方式,赋予银行在客户违约时采取协商或诉讼的权利。若客户多次逾期且无还款诚意,银行可依据合同条款终止协商流程,直接进入法律程序。

2. 风险控制的法律授权

《商业银行法》第七条要求银行保障资产安全,防范金融风险。对于恶意逾期、失联或存在欺诈行为的客户,银行有权根据《贷款通则》第三十二条,采取停止放贷、提前收贷等措施,并拒绝非必要的协商请求。

3. 诉讼时效的法律限制

依据《民事诉讼法》第一百二十三条,银行需在诉讼时效内(通常为3年)主张债权。若客户长期拖延且无还款计划,银行可能选择直接起诉而非继续协商,以避免丧失胜诉权。

二、银行“不受理逾期”的典型场景

1. 客户缺乏还款意愿

当银行通过催收发现客户转移财产、失联或明确拒绝履行债务时,可依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条,认定其不符合“特殊困难且有还款意愿”的协商条件,转而启动诉讼程序。

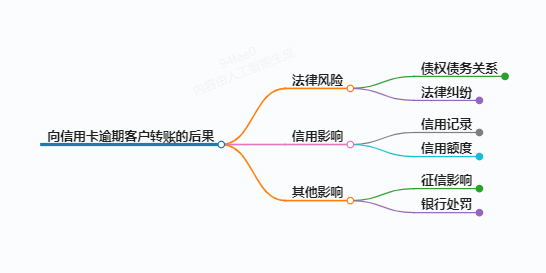

2. 债务关系复杂化

若客户存在多笔逾期、涉及第三方担保或资产抵押,银行可能依据《民法典》第三百九十四条,优先执行抵押物拍卖,而非接受分期还款方案。

3. 历史信用记录恶劣

根据《征信业管理条例》,银行可调取客户信用报告。对于多次逾期的“高风险客户”,银行可能基于内部风控政策,直接采取法律手段而非协商。

三、逾期客户的法定救济途径

1. 主动协商的关键窗口期

逾期初期(通常为1-3个月)是协商黄金期。客户需提供收入证明、医疗记录等材料,依据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》第十一条,要求银行重新评估还款方案。

2. 司法程序中的抗辩权

若银行起诉,客户可依据《民事诉讼法》第一百四十四条,主张利息计算错误、催收程序违规等抗辩理由,或申请调解降低还款压力。

3. 信用修复的法定路径

根据《征信业管理条例》第十六条,欠款清偿后5年,逾期记录自动消除。客户可通过合规渠道申诉非主观恶意逾期,加速信用恢复。

四、实务建议与风险提示

- 逾期前的风险预防

- 合理评估还款能力,避免多头借贷。

- 关注合同中的违约金条款及提前收贷条件。

- 逾期后的应对策略

- 保留催收记录、还款凭证等证据链。

- 优先偿还信用卡及抵押贷款,降低刑事风险。

- 法律救济的时效性

- 收到法院传票后15日内需提交答辩状,逾期将面临缺席判决。

结语

银行对逾期客户的处置本质上是风险与权益的平衡。客户需理解银行“不受理协商”的法律逻辑,同时积极行使法定权利。对于金融机构而言,合规催收与人性化调解的结合,才是化解债务纠纷的长效机制。通过本文的法律框架解析与实务指引,各方可更理性地应对信贷逾期问题,实现金融秩序的良性循环。

参考资料:

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

李佳璇

李佳璇

最新评论