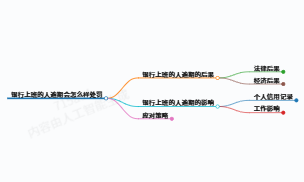

来了解一下银行上班的人逾期会怎么样处罚

银行员工作为金融行业的从业者,其信用行为和职业操守往往受到更严格的约束。当银行员工出现贷款或信用卡逾期时,不仅面临与普通用户相似的违约责任,还可能触发行业特有的处罚机制。以下从内部管理、法律责任、信用影响三个维度,结合现行法规和行业实践,系统解析银行员工逾期行为的后果及应对策略。

一、内部管理处罚机制

银行对员工信用管理普遍存在「双重标准」,既要求员工作为金融从业者保持良好信用记录,也将其逾期行为纳入职业操守考核体系。

-

工资扣发与绩效挂钩

根据《工资支付暂行规定》,银行可依据劳动合同或内部制度,要求逾期员工签署《薪酬代扣协议》。例如,某股份制银行规定:员工单笔逾期超过90天,每月工资扣发比例不低于30%,直至债务结清。部分银行还将逾期记录与年终奖、晋升资格挂钩,直接影响职业发展。 -

纪律处分与岗位调整

国有银行普遍将「重大信用违约」列入《员工行为守则》禁止条款。某国有大行内部文件显示:员工信用卡连续逾期3期或累计6期,需接受诫勉谈话并调离信贷、风控等核心岗位;涉及金额超5万元的,直接取消年度评优资格。若存在伪造材料骗贷等行为,则可能触发《劳动合同法》第39条,面临解除劳动关系风险。 -

特殊岗位的附加限制

从事信贷审批、资产保全等敏感岗位的员工,逾期行为可能被认定为「利益冲突」。例如,某城商行要求信用卡中心员工授信额度不得超过月收入2倍,且逾期记录需在3个工作日内报备合规部门,否则视为瞒报重大事项。

二、法律层面的双重追责

银行员工逾期不仅涉及民事违约,还可能因职务特殊性承担更严厉的法律责任。

- 民事违约责任

- 违约金与罚息:根据《民法典》第585条,银行可按合同约定收取逾期罚息(通常为日息0.05%)和违约金(多为未还金额的5%)。

- 诉讼风险:逾期超3个月且金额超5万元时,银行可能启动诉讼程序。某案例显示,某支行客户经理因信用卡欠款12万元逾期6个月,被法院判决需额外承担诉讼费、律师费合计1.2万元。

- 刑事风险的特殊考量

银行员工若利用职务便利实施「特殊类型逾期」,可能构成刑事犯罪:- 骗贷风险:通过虚构贷款用途、篡改征信报告获取信贷资金后逾期,可能触犯《刑法》第175条之一的骗取贷款罪。

- 信用卡诈骗:若逾期金额超5万元且存在「非法占有目的」(如透支后转移资产),可能被认定为《刑法》第196条恶意透支,最高面临无期徒刑。

- 职务关联性加重处罚:某判决案例中,银行员工因信用卡逾期被认定「利用行业知识规避催收」,刑期增加20%。

三、信用影响的多维扩散

银行员工的信用瑕疵往往引发「职业信用」与「个人征信」的连锁反应。

-

征信系统的快速联动

银行内部风险管理系统通常与央行征信中心直连,员工逾期记录可能在3个工作日内同步至征信报告。某农商行规定:员工贷款逾期1天即触发内部预警,逾期30天强制上报征信。这将导致未来5年内房贷利率上浮、消费贷申请受限等问题。 -

行业黑名单机制

中国银行业协会建立的「从业人员诚信档案」对逾期行为实施跨机构惩戒。例如,某股份制银行员工因房贷连续逾期4期,被列入银行业从业人员失信名单,3年内无法在任何中资银行任职。 -

国际认证资格的剥夺

持有CFA、FRM等国际金融认证的员工,需遵守「道德操守持续合规」条款。2024年某案例显示,一名持CFA证书的银行员工因信用卡多次逾期,被CFA协会认定违反「职业行为准则」,吊销其资格证书。

四、应对策略与权益维护

面对逾期风险,银行员工需采取差异化应对措施:

- 紧急处理流程

- 72小时黄金期:发现逾期后立即偿还最低还款额,并致电银行信用卡中心申请撤销征信上报。某国有银行内部指引显示,金额低于1万元且3日内处理的可豁免上报。

- 协商还款路径:提供工资流水、疾病证明等材料,申请停息挂账或60期分期。某案例中,银行员工通过提交抑郁症诊断书,成功将20万元信用卡债务转为60期零利息还款。

- 法律救济手段

- 异议申诉:如因银行系统故障导致逾期,可依据《征信业管理条例》第25条向央行征信中心提出异议,需提供系统报错截图、柜台处理记录等证据链。

- 债务重组:对于50万元以上的大额逾期,可聘请律师与银行达成「以岗抵债」协议,即通过延长服务年限抵扣部分债务。某股份制银行2024年批准了2例此类申请。

- 职业风险隔离

- 账户分置管理:将消费信贷与工资账户分离,避免工资被直接划扣。建议使用非任职银行的信用卡,降低内部监控强度。

- 定期自查机制:每月登录央行征信中心官网查询信用报告,使用「银行员工专用通道」可缩短查询时间至2小时。

结语

银行员工的逾期问题实质是「职业信用资本」的损耗过程。相较于普通用户,其面临的处罚机制呈现「内部惩戒严格化、法律适用从严化、信用影响扩大化」特点。建立「收入-负债」动态监测模型、善用行业特殊救济渠道、保持与银行的主动沟通,是化解风险的关键。金融从业者更需铭记:信用管理能力本身就是职业竞争力的核心组成部分。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

张全蛋

张全蛋

最新评论