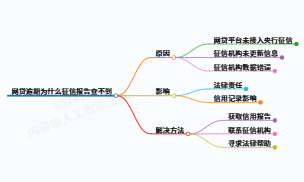

网贷逾期为什么征信报告查不到?解析原因与应对策略

在金融借贷日益普及的今天,网贷逾期问题成为许多借款人的困扰。但不少用户发现,明明存在网贷逾期记录,个人征信报告中却查不到相关信息。这一现象背后涉及复杂的征信机制和行业规则,本文将系统解析原因,并提供应对建议。

一、征信报告查不到网贷逾期的五大原因

1. 网贷平台未接入央行征信系统

大部分非持牌网贷平台因未获得央行征信授权,其借贷数据不会直接上报至央行征信系统。例如,部分民间小额贷、短期高息网贷等,主要依赖第三方大数据平台(如百行征信)记录信用行为,而非官方征信。这类平台的逾期记录仅在行业内部共享,可能影响后续网贷申请,但不会体现在个人征信报告中。

2. 征信数据更新存在延迟

即使平台已接入央行征信,逾期记录的报送通常存在1-2个月的延迟周期。例如,某用户于1月发生逾期,平台可能在2月底或3月初上报数据,而央行征信系统的更新频率一般为每月一次。因此,短期内查询征信报告可能无法及时反映最新逾期情况。

3. 平台主动选择不报送

部分平台为降低用户心理门槛或规避监管审查,可能故意不上传逾期数据。这种情况常见于利息高于法定标准的违规网贷,此类平台往往通过高额罚息和暴力催收获利,而非依赖征信施压。

4. 数据录入错误或遗漏

技术故障或人工操作失误可能导致数据漏报。例如,平台系统升级期间可能中断数据对接,或工作人员误将部分逾期记录标记为“正常”。若用户确认逾期事实但征信未显示,可通过央行征信中心提交异议申请核查。

5. 不同征信系统的覆盖差异

我国的信用体系包含央行征信(覆盖银行、持牌机构)和网贷大数据(覆盖民间借贷)两大维度。例如,支付宝借呗、京东金条等持牌产品逾期必上央行征信,而部分P2P网贷仅影响百行征信等第三方信用评分。

二、查不到逾期记录≠无风险

1. 隐性信用损害

即使央行征信未显示逾期,网贷大数据仍可能记录不良信息。超过90%的网贷平台在审批时会同步查询央行征信和第三方数据。例如,某用户因A平台逾期导致大数据评分下降,后续在B平台申请贷款时可能被直接拒贷。

2. 高额违约金与催收压力

未上征信的网贷往往通过高额罚息补偿风险。例如,某10000元借款逾期30天,部分平台罚息可达本金的5%-10%(即500-1000元)。同时,电话轰炸、联系亲友等催收手段可能对生活造成严重干扰。

3. 法律诉讼风险

根据《民法典》,债权方有权对逾期超过3个月的借款人提起诉讼。即使未上征信,法院判决后仍会强制冻结资产、限制高消费,甚至影响子女入学。

三、应对策略:如何正确处理网贷逾期

1. 核实平台合规性

- 通过银监会金融牌照查询系统确认平台资质,持牌机构(如微粒贷、360借条)必上征信。

- 查询借款合同条款,明确数据报送规则。

2. 定期监测信用报告

- 每年2次免费查询央行征信(官网或线下网点),关注“信贷交易明细”和“公共记录”板块。

- 通过第三方平台(如“早知数据”)检测网贷大数据,排查隐性逾期。

3. 主动协商还款方案

- 逾期后立即联系平台,说明困难并申请延期或减免罚息。例如,提供失业证明、医疗账单等材料可提高协商成功率。

- 优先偿还年利率超过36%的违规网贷(法院不支持超额利息)。

4. 修复信用记录

- 结清欠款后,要求平台出具《结清证明》,并确认其向征信机构报送更正信息。

- 若因数据错误导致征信问题,向央行征信中心提交异议申诉(需提供身份证、证明文件等)。

四、总结:理性借贷与信用维护

网贷逾期是否上征信,本质上取决于平台属性与合规程度。但无论记录是否公开,逾期行为都会通过不同渠道影响信用生活。建议用户:

- 优先选择持牌金融机构,避免陷入高利贷陷阱;

- 借贷前评估还款能力,控制负债率在月收入的50%以内;

- 建立信用管理习惯,定期查询各类信用报告,及时化解潜在风险。

信用社会的核心在于“守信者受益,失信者受限”。只有主动维护信用记录,才能在金融活动中获得长期便利。若您面临复杂债务问题,建议咨询专业律师或金融调解机构,制定个性化解决方案。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

包文婧

包文婧

最新评论