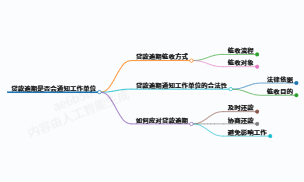

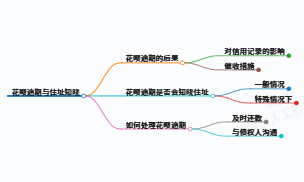

贷款逾期会给工作单位打电话吗?

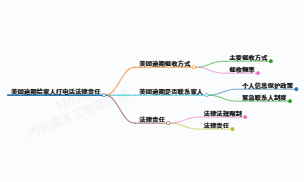

一、催收行为的法律边界与实务操作

贷款机构在催收过程中联系借款人工作单位的行为,本质上属于合法但受限制的债务追偿手段。根据《民法典》《个人信息保护法》等规定,金融机构在借款人失联或明确拒绝沟通的情况下,可通过预留的紧急联系人或单位信息核实借款人动向。但需注意以下限制:

- 禁止骚扰与威胁:催收方不得频繁拨打单位电话、泄露借款隐私或使用侮辱性语言,否则可能构成暴力催收。

- 信息核实范围:仅能询问借款人是否在职、收入稳定性等与还款能力相关的问题,不得向同事散布欠款详情。

- 外包催收合规性:银行或网贷平台若委托第三方催收,需确保代理机构遵守《互联网金融逾期债务催收自律公约》,否则借款人可向银保监会或互金协会投诉。

二、机构联系工作单位的动机与场景

(一)常见触发条件

- 失联状态:借款人拒接电话、更换号码或长期未回复催收通知。

- 大额逾期:欠款金额较高且逾期超过90天,机构倾向于多途径施压。

- 收入核实需求:部分银行在协商分期还款时,要求借款人提供在职证明或单位收入确认。

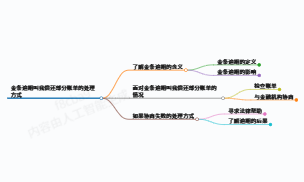

(二)不同贷款类型的差异

- 银行信贷:通常优先通过短信、电话提醒,逾期3个月后可能委托第三方催收,但流程相对规范。

- 网贷平台:部分非持牌机构为快速回款,可能在逾期7-15天内直接联系单位,甚至伪造律师函施压。

- 公积金/信用卡:公积金贷款催收较少联系单位,而信用卡逾期若涉及恶意透支,银行可能通过单位调查还款能力。

三、对职场发展的潜在影响

(一)直接职场风险

- 信任危机:频繁的催收电话可能让领导质疑借款人财务稳定性,影响晋升或重要项目参与机会。

- 纪律处分:事业单位、国企等对员工信用记录较敏感,严重逾期可能触发内部审计或纪律约谈。

- 岗位适配性:金融、财务等岗位要求无不良信用记录,逾期可能导致职业资格复审不通过。

(二)间接心理压力

催收行为易引发焦虑情绪,导致工作效率下降、决策失误等问题。研究显示,约34%的逾期者因催收干扰出现职业表现滑坡。

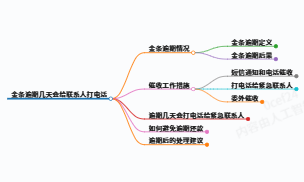

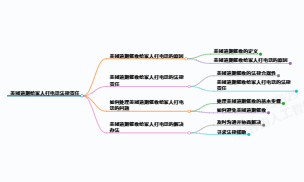

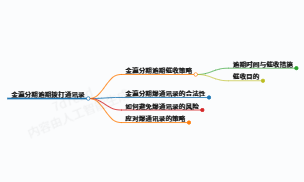

四、应对策略与权益保护

(一)主动沟通机制

- 协商还款计划:逾期后立即联系机构说明困难,提供收入证明申请展期或分期,成功率可达60%以上。

- 信息更新报备:如更换工作单位,应及时在贷款平台更新信息,避免催收误触前雇主。

(二)法律维权路径

- 证据留存:对超出每日3次的催收电话、非工作时间拨叫等行为录音,作为向12378银保监投诉的依据。

- 侵权诉讼:若单位因催收泄露个人隐私造成经济损失,可依据《民法典》第1032条索赔。

(三)债务重组方案

对于多平台借贷者,建议通过以下方式系统性解决问题:

- 优先级排序:先偿还信用卡、银行贷款等上征信产品,再处理网贷。

- 债务代偿:通过亲友借款或抵押资产结清高息贷款,年化利率可从36%降至6%以下。

五、预防与信用修复

- 借贷自律:将月还款额控制在收入的30%以内,避免同时申请超过3家机构信贷。

- 信用监测:定期通过央行征信中心、百行征信查询报告,发现异常记录及时异议申诉。

- 修复周期:结清欠款后保持24个月良好记录,可基本消除逾期对房贷、求职的影响。

结语:贷款逾期引发的职场联系本质是信用体系对个人行为的反馈机制。借款人需在理性消费、合规协商、主动维权之间找到平衡,而用人单位也应建立更人性化的员工财务援助制度,共同构建良性信用生态。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

崔钟训

崔钟训

最新评论