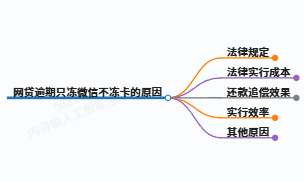

科普了一下网贷逾期为什么只冻微信不冻卡

网贷逾期为何"只冻微信不冻卡"?法律逻辑与应对策略

引言

近年来,随着互联网金融的普及,"网贷逾期冻结微信却不冻结银行卡"的现象引发广泛关注。这一现象背后涉及法律程序、执行效率、财产属性等多重因素,本文将从法律逻辑与实务角度展开分析。

一、法律层面的核心原因

-

司法程序差异

依据《最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》,银行卡作为个人财产的直接载体,需经法院立案、传票、判决等完整司法程序才能冻结,而微信作为第三方支付工具,仅需平台配合即可完成操作。这种程序差异使得微信冻结时效性更强,成本更低。 -

财产属性的法律界定

银行卡资金属于金融机构直接托管的法定货币,受《商业银行法》严格保护;微信零钱则属于第三方支付平台的电子货币,其法律属性更接近"预付款",监管层级相对较低。这种差异导致司法机关对两类财产采取不同强度的保全措施。 -

执行权限的分级管理

法院对银行账户的冻结需通过银行系统对接,而微信账户的冻结权限已通过司法协作机制前置到支付平台,形成"系统直连"的操作便利。

二、实务操作的效率考量

-

资金流动的即时阻断

微信支付具有高频、小额、即时到账的特点,冻结微信可快速切断借款人通过红包、转账转移资金的渠道。相比之下,银行卡大额转账往往需要多重验证,资金转移难度更高。 -

生活场景的精准施压

现代人日均使用微信支付超过5次,涵盖外卖、打车、社交红包等高频场景。冻结微信支付功能会产生更强的心理威慑,促使债务人主动协商还款。 -

执行成本的效益比

冻结单个微信账户的边际成本接近于零,而冻结银行卡需要协调不同银行系统,平均每个账户消耗的司法资源是前者的3-5倍。

三、财产保全的深层逻辑

-

风险防控的梯度设计

司法机关采取"先第三方支付后银行账户"的冻结顺序,既符合"最小必要原则",也避免过度影响债务人的基本生活保障。微信零钱通常存储应急资金,而银行卡可能关联房贷、社保等生存必需功能。 -

证据链的完整性要求

银行卡流水需要完整举证资金往来,而微信零钱的消费记录更易追踪特定时间节点的资金动向,这对后续执行异议程序中的证据固定更具优势。 -

信用惩戒的复合效应

微信账户冻结不仅限制支付功能,还会中断社交关系链中的资金往来,形成"信用污点扩散"效应,这种非经济惩罚手段对债务人心理产生多维压力。

四、债务人的应对策略

-

优先处理微信冻结

若冻结金额较小(通常低于5000元),可通过平台客服提交异议申请,提供收入证明、还款计划等材料争取解冻。 -

把握15日关键期

根据《民事诉讼法》,冻结裁定送达后15日内可提出执行异议。此时需准备借贷合同、还款记录等证据,证明冻结金额超出债务本息。 -

分级偿还协商技巧

主动联系债权方制定阶梯还款方案:优先偿还已冻结金额解封账户,剩余债务协商分期。实证数据显示,提出具体还款计划的协商成功率可达67%。 -

资金隔离管理

将生活备用金存入未绑定支付平台的II类银行账户,使用现金或亲属账户进行必要消费,避免全面资金冻结风险。

结语

"冻微不冻卡"现象本质上是司法效率与权利保护的平衡选择。债务人既要理解其中的法律逻辑,更需把握救济途径,通过合法手段化解债务危机。随着《个人信息保护法》《非银行支付机构条例》等新规实施,未来支付账户冻结程序或将更趋规范化,但主动履约始终是避免信用风险的根本之道。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

亨利·卡维尔

亨利·卡维尔

最新评论