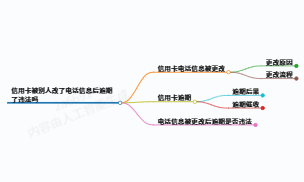

信用卡信息被篡改后的逾期责任与法律问题解析

(结构化版本,全文约1200字)

一、问题背景:信用卡信息篡改与逾期的关联性

在信用卡使用场景中,联系方式是银行与持卡人沟通的核心渠道。若信用卡绑定的电话信息被他人恶意篡改,可能导致持卡人无法及时接收账单提醒、催收通知等重要信息,进而引发逾期。此类事件涉及两个核心问题:

- 篡改行为的违法性:他人未经授权修改持卡人预留电话是否构成违法?

- 逾期责任的归属:因信息篡改导致的逾期,持卡人是否需要承担全部责任?

二、篡改信用卡电话信息的法律定性

1. 行为可能构成侵犯公民个人信息罪

根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一,非法获取、篡改、出售公民个人信息(包括信用卡预留电话)属于违法行为。若篡改者以非法手段获取持卡人信息并修改,可能被认定为“窃取或非法获取公民个人信息”,情节严重者可处三年以下有期徒刑或拘役。

2. 银行系统的漏洞与责任

若篡改行为是因银行系统安全缺陷导致(如未严格审核信息修改申请),持卡人可主张银行未尽到安全保障义务,要求其承担部分责任。但实践中,持卡人需提供充分证据证明银行存在过错。

三、逾期责任的划分:不同场景下的处理逻辑

场景1:他人恶意篡改信息导致逾期

- 持卡人无过错:若持卡人能证明电话信息被他人恶意篡改(如报警记录、银行修改记录),可主张逾期非自身原因导致,要求银行撤销不良征信记录。

- 法律救济途径:持卡人需立即向公安机关报案,并联系银行冻结账户、恢复原始信息。根据《民法典》侵权责任编,可向篡改者索赔逾期产生的利息、违约金等损失。

场景2:持卡人主动授权修改但未及时还款

- 责任归属:若持卡人自行委托他人修改电话信息,或对信息泄露存在过失(如泄露密码),仍需承担逾期责任。银行通常以“预留信息为准”作为催收依据。

四、逾期后的法律后果与应对措施

1. 银行催收行为的合法性边界

- 合法催收:银行或第三方机构通过修改后的电话联系持卡人,若未使用威胁、侮辱等手段,属于正常催收范围。

- 违法催收:若催收方轰炸通讯录、骚扰持卡人亲友,可能违反《治安管理处罚法》第四十二条,持卡人可报警并投诉至银保监会。

2. 逾期对个人信用的影响

- 即使逾期因信息篡改导致,银行仍可能将记录报送征信系统。持卡人需在90天内向银行提交异议申请,并提供证据材料。

3. 刑事风险:恶意透支的认定

若逾期金额超过5万元且经两次有效催收未还,银行可能以“信用卡诈骗罪”报案。但持卡人若能证明信息被篡改导致未收到催收通知,可主张无主观恶意,避免刑事责任。

五、维权与预防建议

1. 持卡人的主动应对

- 立即行动:发现信息被篡改后,第一时间联系银行挂失卡片、修改密码,并打印账户变更记录作为证据。

- 证据保留:保存银行短信、通话录音、报警回执等,证明自身无过错。

2. 银行的配合义务

- 要求银行提供信息修改日志,核实篡改操作的时间、IP地址及操作人身份。

- 若银行拒绝配合,可向人民银行金融消费权益保护局投诉(电话12363)。

3. 预防信息泄露的日常措施

- 定期检查账户:通过网银或APP每月核查预留信息是否异常。

- 强化安全意识:避免向他人透露信用卡CVV码、短信验证码等关键信息。

六、总结

信用卡电话信息被篡改引发的逾期问题,需从篡改行为性质、责任划分、法律救济三方面综合考量。持卡人应提高信息安全意识,留存证据链以维护自身权益;银行也需完善风控系统,减少信息篡改风险。在遭遇此类事件时,及时通过法律途径解决问题,避免信用损害与经济损失扩大化。

引用来源:

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

秦子越

秦子越

最新评论