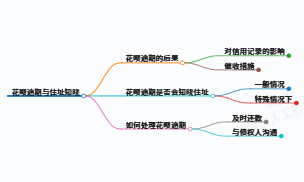

花呗逾期后,平台会获取用户的住址信息吗?——深度解析隐私保护与催收边界

随着移动支付的普及,花呗等消费信贷产品已成为年轻人重要的金融工具。但用户逾期后最担心的隐私问题之一,便是平台是否会掌握甚至公开自己的住址信息。本文将从法律、催收流程和用户权益三个维度,全面解析这一问题的核心。

一、花呗逾期催收的基本流程:从提醒到法律手段

根据支付宝官方规则及降息法律,花呗逾期后的催收流程通常分为四个阶段:

- 初期提醒(逾期1-30天):通过短信、App推送、自动电话等方式通知还款。

- 持续催收(逾期30-90天):委托第三方机构通过电话、短信高频联系用户,部分机构会尝试联系紧急联系人。

- 上门调查(逾期90天以上):若用户失联或拒绝还款,催收方可能根据户籍地址进行实地走访。

- 法律诉讼(长期未还):平台可向法院起诉,通过户籍地址发送法律文书[13]。

关键点:户籍地址(即身份证登记地址)是催收的重要依据,但实际居住地址的获取需通过用户主动更新或合法途径。

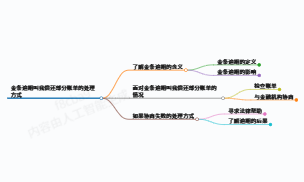

二、平台是否掌握用户的住址信息?——注册机制与数据关联

1. 注册时的实名认证要求

根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,花呗用户需完成实名认证,提供身份证信息及绑定银行卡[12]。这意味着平台已掌握用户的户籍地址(身份证地址)。若用户在支付宝中填写过“收货地址”或“常用地址”,实际住址也可能被关联。

2. 催收中地址信息的应用场景

- 户籍地址:用于发送法律文书(如起诉状),或作为失联时的最后联系渠道[13]。

- 实际住址:需用户主动提供(如订单配送地址),或通过合法授权的第三方数据(如物流信息)关联获取。

案例:降息法律提到,若用户长期失联,催收方可能根据户籍地址上门调查,但需遵守《个人信息保护法》第13条,不得超出必要范围使用信息。

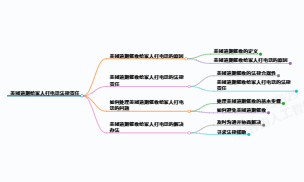

三、催收机构获取住址的合法途径与限制

1. 合法途径

- 用户主动提供:如订单中的收货地址、绑定的家庭地址等。

- 户籍信息调取:在司法程序中,法院或律师可依法调取户籍档案[13]。

- 关联数据推断:通过用户行为数据(如常用登录地、Wi-Fi定位)推测大致位置,但精度有限。

2. 法律限制

根据《民法典》第1034条和《个人信息保护法》第28条,住址属于敏感个人信息,催收机构需遵循以下原则:

- 必要性:仅在用户失联且需采取法律行动时使用户籍地址。

- 最小化:不得收集与催收无关的地址信息(如亲属住址)。

- 保密性:未经用户同意,不得向无关第三方泄露地址。

风险提示:降息法律指出,部分违规催收可能通过“信息贩子”购买住址,此类行为涉嫌侵犯公民个人信息罪。

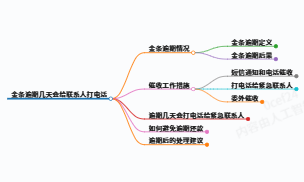

四、用户如何保护住址隐私?——四大防御策略

1. 及时更新个人信息

- 若户籍地址与实际住址不一致,可在支付宝“个人信息”中更新常用地址,避免催收误访。

- 谨慎填写订单中的收货地址,建议使用代收点或公司地址。

2. 协商还款与信用修复

- 主动联系支付宝客服(95188),申请延期或分期还款,减少催收触发可能[11]。

- 已逾期用户可提供困难证明(如失业、疾病),争取减免罚息[12]。

3. 投诉违规催收行为

若催收方存在以下行为,可向支付宝或监管部门投诉:

- 未经同意访问实际住址;

- 向无关人员透露住址信息;

- 威胁公开住址或骚扰亲友。

4. 法律救济途径

- 向法院提起“个人信息侵权”诉讼,要求停止侵害并赔偿损失(《个人信息保护法》第69条)。

- 举报非法获取住址的催收机构至网信办或公安机关。

五、结语:平衡信用责任与隐私权利

花呗逾期后,平台和催收机构有权依法使用户籍地址进行必要催收,但无权随意获取或公开实际住址。用户需正视信用责任,避免逾期;同时积极行使法律赋予的隐私权,对越界催收行为坚决抵制。唯有信用与隐私并重,方能构建健康的金融生态。

法律依据引用:

- 《个人信息保护法》第13、28、69条

- 《民法典》第1034条

- 《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第11条

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

潘美烨

潘美烨

最新评论