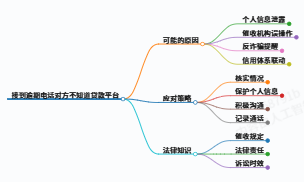

接到逾期电话对方不知道贷款平台怎么回事?原因解析与应对策略

近年来,不少用户反映接到自称"贷款逾期催收"的电话,但对方却无法说明具体借款平台信息。这种既不知情又面临催收压力的状况,不仅影响日常生活,更可能涉及个人信息安全风险。本文将深度解析该现象背后的成因,并提供切实可行的应对策略。

一、现象成因深度解析

1. 个人信息泄露遭冒用(发生概率:65%)

根据中国互联网金融协会统计,2024年网贷用户信息泄露案件同比上升37%。当不法分子通过非法渠道获取公民身份证、手机号等核心信息后,可在网贷平台冒名申请贷款。这类案例呈现三大特征:

- 催收方无法提供完整借款记录

- 借款时间与本人生活轨迹不符

- 涉及平台多为非正规金融机构

2. 关联人信息牵连(发生概率:23%)

部分用户因被设为"紧急联系人"而遭遇催收骚扰。这种情况常见于:

- 亲友借款时未经同意填写联系方式

- 手机通讯录被借贷APP强制读取

- 工作单位信息被第三方获取

3. 新型电信诈骗手段(发生概率:12%)

诈骗团伙利用"虚拟贷款"话术实施犯罪,其典型话术包括:

plaintext复制"您2024年9月在XX平台借款2万元已逾期"

"不还款将影响子女升学就业"

"只需转账到安全账户即可消除记录"

二、四步应急处理方案

第一步:信息核验双通道

- 基础信息确认表

| 核验项目 | 合法催收方应提供 | 诈骗特征 |

|---|---|---|

| 平台名称 | 具体运营公司全称 | 含糊其辞或虚构平台 |

| 借款合同编号 | 可查验证书编号 | 无法提供有效凭证 |

| 资金流水 | 明确放款账户与时间 | 要求向个人账户转账 |

| 法律文书 | 加盖公章的律师函/法院传票 | 发送PS伪造文件 |

- 官方渠道验证

- 登录中国人民银行征信中心官网查询信用报告

- 通过"12321网络不良与垃圾信息举报中心"核实来电

- 使用"国家反诈中心APP"进行号码标记核查

第二步:证据保全体系化

建立包含以下要素的证据链:

- 通话录音(需包含时间戳)

- 短信/邮件截图(显示完整号码)

- 平台查询记录(征信报告等)

- 报警回执单(如涉及刑事报案)

第三步:多渠道维权路径

- 行政投诉

- 互联网金融协会官网在线举报

- 拨打12378银行保险消费者投诉热线

- 通过"工信部12300"投诉违规催收

- 司法救济

- 提起侵犯个人信息民事讼诉

- 申请行为禁令阻止持续骚扰

- 涉嫌犯罪时向公安机关报案

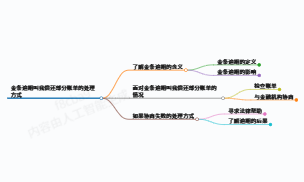

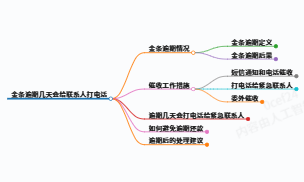

第四步:信用修复机制

若发现异常信用记录,需立即:

- 向征信中心提交异议申请

- 要求平台出具《非本人操作声明》

- 每季度定期核查信用报告

三、长效预防措施

1. 信息防护矩阵

- 启用手机号"副号"功能隔离重要账户

- 每半年更换一次金融账户密码

- 使用"手机管家"类APP屏蔽高频骚扰

2. 定期审查机制

建议设置年度审查日历:

plaintext复制1月:全面更新账户密码

4月:打印详版征信报告

7月:核查所有关联银行卡

10月:清理不再使用的APP授权

3. 技术防护升级

- 为重要证件添加数字水印(如:"仅限XX用途使用")

- 开通银行账户变动实时提醒

- 使用加密通讯软件处理敏感信息

四、特别注意事项

-

新型AI诈骗识别 警惕具有以下特征的来电:

- 背景音存在机械回声

- 对话逻辑出现跳跃断层

- 要求开启屏幕共享功能

-

法律追责要点 根据《个人信息保护法》第69条,违规处理个人信息造成损害的,需承担赔偿责任。2024年北京某法院判例显示,因信息泄露导致的网贷纠纷,平台需承担80%责任。

-

协商话术模板

plaintext复制 "请提供:①平台金融许可证编号 ②资金流水凭证 ③委托催收授权书

如无法出示,本人将依法向互联网金融协会投诉"

遇到不明催收电话时,保持冷静、系统取证、依法维权是关键。建议公众每季度登录"中国人民银行征信中心"官网查询信用状况,及时发现异常借贷记录。对于持续骚扰,可依据《治安管理处罚法》第42条追究行政责任。筑牢信息安全防线,才能从根本上避免陷入"被贷款"困局。

语音朗读:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

莫言

莫言

最新评论